Was heute Emails sind, waren im 18. Jahrhundert Briefe. Ein sehr fleissiger Briefschreiber und -empfänger war der Zürcher Theologe und Philosoph Johann Caspar Lavater (1741–1801). Inzwischen ist der grosse Teil seiner Briefe digitalisiert, was neue Forschungsperspektiven eröffnet. Zusammen mit dem Zentrum für Digitale Editionen und dem Forschungsprojekt Johann Caspar Lavater: Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel (JCLB) haben wir untersucht, wie sich Tools aus der Geografie für digitale Briefeditionen einsetzen lassen.

Die Briefwechseledition des Zürchers Johann Caspar Lavater (1741–1801) enthält sowohl Briefe, die er erhalten hat, als auch Briefe, die er geschrieben und verschickt hat, weil Lavater jeweils eine Kopie seiner Briefe anfertigen liess. Knapp 25’000 Briefe (16’585 sind bis anhin online) und rund 1’900 (online 780) Briefpartnerinnen und -partner umfasst seine Korrespondenz. 709 Orte umspannt das Netzwerk, das sich hauptsächlich auf die Schweiz und Europa konzentriert, aber bis nach Moskau und über den Atlantik nach Nordamerika reicht. Lavater, der ein reformierter Pfarrer, Philosoph und Schriftsteller war, reiste selbst viel und pflegte einen intensiven Kontakt zu seinen Zeitgenoss*innen.

In engem Austausch mit Dr. Ursula Caflisch-Schnetzler vom Deutschen Seminar der UZH, Yann Stricker vom Zentrum Digitale Editionen (ZDE) und Reto Baumgartner von der Science IT (Zentrale Informatik der UZH) haben wir untersucht, wie sich die digitale Briefedition JCLB mit GIS-Methoden analysieren und visualisieren lässt. Wir haben ausschliesslich die Metadaten der digitalen Briefwechseledition verwendet. Dazu gehören der Absende- und Empfangsort mit den jeweiligen Koordinaten (WGS 84). Jeder Brief enthält dadurch eine räumliche und dank dem Absende- und Empfangsdatum auch eine zeitliche Dimension. Diese Informationen sowie die Angabe zu Absender*in und Empfänger*in haben wir für die Visualisierungen und Karten verwendet.

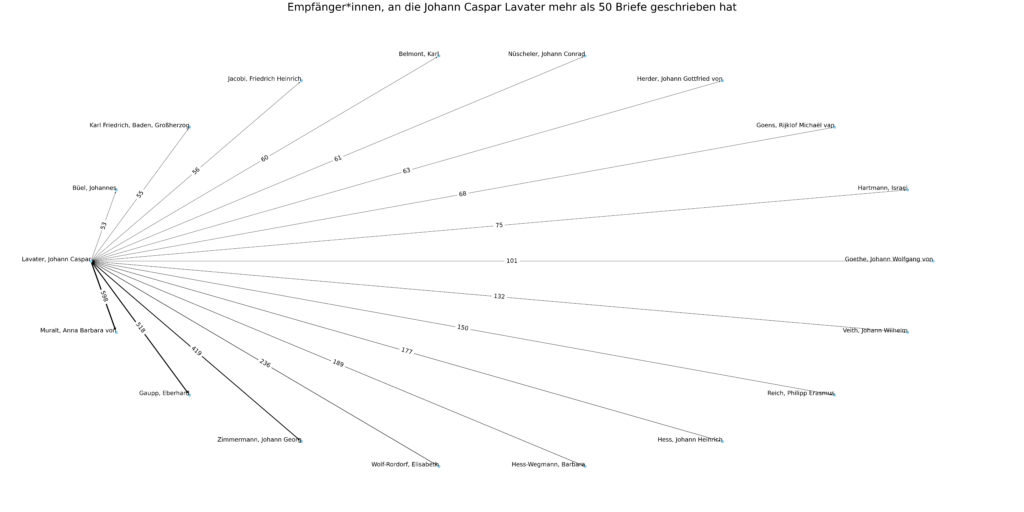

Soziales Netzwerk

Die eingangs erwähnten Zahlen zeigen, dass Johann Caspar Lavater sehr gut vernetzt war. Doch mit wem pflegte er am häufigsten Kontakt? Lässt man die räumliche und zeitliche Dimension weg, kann man in einem Netzwerk darstellen, wem Lavater am meisten Briefe geschrieben hat:

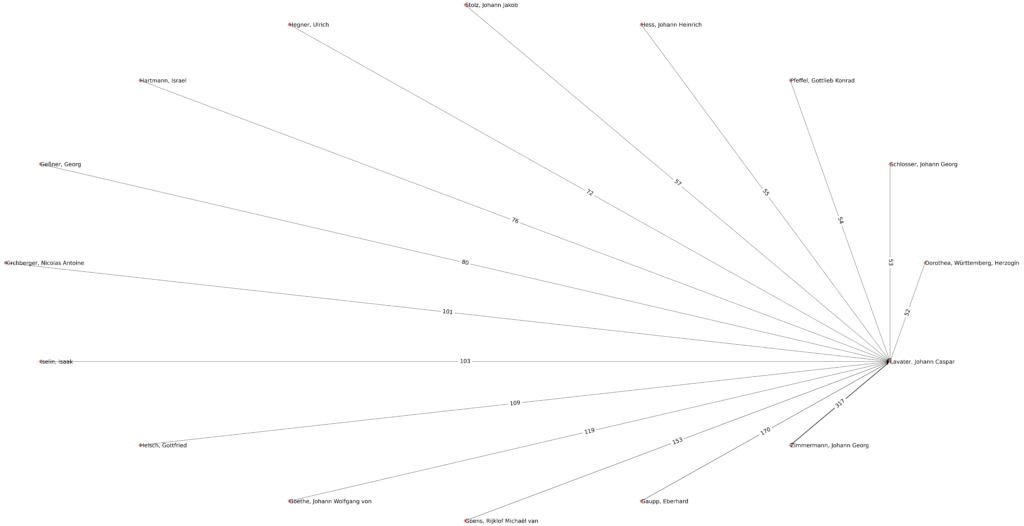

Und umgekehrt, wer ihm am meisten Briefe geschrieben hat (aufs Bild klicken, um es zu vergrössern):

Reiserouten

Berücksichtigt man auch die räumlichen und zeitlichen Informationen, sofern sie in den Metadaten erfasst worden sind, lassen sich interaktive Karten erstellen. Anhand der Absendeorte und -daten der Briefe, die Lavater geschrieben hat, lässt sich grob rekonstruieren, wann er wohin gereist ist. Einzelne Reisen von Lavater sind bekannt, diese wurden in der folgenden Karte entsprechend eingefärbt und benannt (Link, um die Karte im Map Viewer in einem neuen Tab zu öffnen):

Um die so ermittelten Reiserouten richtig zu interpretieren, braucht es Kontext. So fällt auf der Exspektantenreise** von 1763-1764 zum Beispiel das Hin und Her zwischen Zürich und dem Norden Europas innerhalb von wenigen Tagen auf. Um dieses Hin und Her besser zu verstehen, haben wir anhand der Luftdistanz zwischen den Absendeorten von zwei Briefen und der Zeit, die zwischen den beiden Absendedaten verstrichen ist, die Geschwindigkeit in Kilometern pro Tag (km/d) berechnet. Die Geschwindigkeit gibt einen Anhaltspunkt, wie schnell resp. für unsere heutigen Verhältnisse langsam Lavater unterwegs war. So ergibt sich für die Reise von Zürich ins dänische Korsør eine Geschwindigkeit von 300 km/d. Das ist deutlich schneller, als die Postkutschen damals unterwegs waren: Um 1750 legten diese ca. 3.6 km/h zurück und fuhren meist nur tagsüber (Link, um die Karte im Map Viewer in einem neuen Tab zu öffnen).

Sowohl die Reiserouten als auch die Geschwindigkeiten sind mit Vorsicht zu interpretieren, da unklar ist, ob tatsächlich alle Briefe vorhanden sind. Zudem lassen sich Unstimmigkeiten in den Metadaten nicht ausschliessen. Das Hin und Her zwischen Zürich und Nordeuropa könnte verschiedene Gründe haben: Lavater hat den Brief zwar in Zürich begonnen zu schreiben (Absendeort Zürich), ihn aber erst später auf der Reise abgeschickt. Oder er hat den Brief in Zürich geschrieben und ist ohne Brief abgereist. Der Brief wurde ein paar Tage später von einer anderen Person abgeschickt (späteres Absendedatum). Oder der Absendeort fehlte auf dem Brief und wurde beim Digitalisieren aus dem Briefinhalt erschlossen.

Das Kartieren aller Orte auf einer Karte hatte einen weiteren interessanten Nebeneffekt: Durch den Abgleich mit der Hintergrundkarte konnten wir feststellen, ob die Koordinaten in den Metadaten korrekt waren.

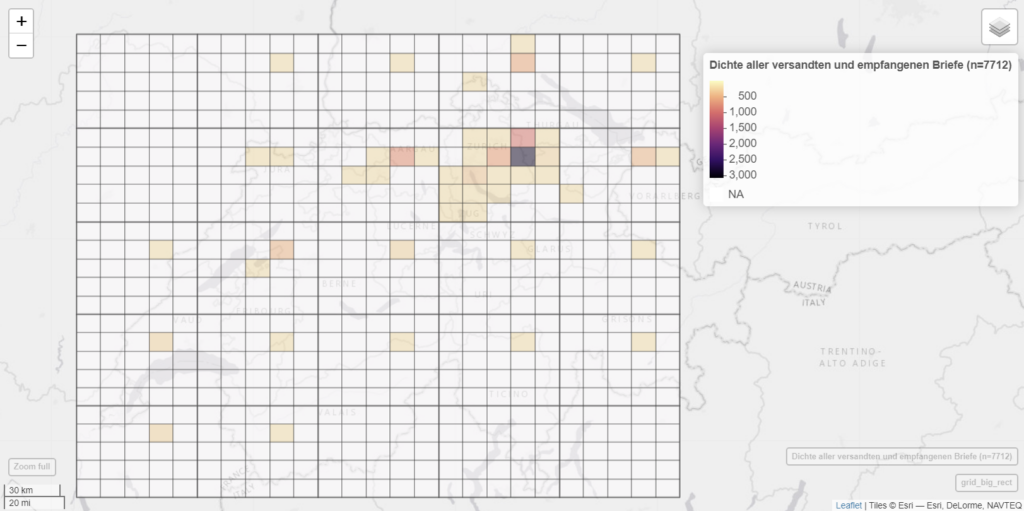

Flow Maps und Dichtekarten

Berücksichtigt man nur die räumliche Dimension, lässt sich jeder Brief der Edition als Linie zwischen Absende- und Empfangsort darstellen. Diese sogenannten Flow Maps zeigen, über welche Distanzen die Briefe versandt wurden und auf welche Orte sich der Briefverkehr konzentriert:

Diese Konzentration führt jedoch zu einer Unübersichtlichkeit, weil sich die einzelnen Linien überlappen und die Hintergrundkarte an gewissen Stellen vollständig überdecken. Aus diesem Grund haben wir eine Dichtekarte erstellt, die sowohl die Absende- als auch die Empfangsorte berücksichtigt, diese jedoch über die Fläche einer Zelle aufsummiert. Für diese sogenannten Origin Destination Maps haben wir uns an Wood et al. (2010) orientiert. Die Origin Destination Map liest sich wie folgt: Über ein Gebiet wird ein grosses Gitter, in unserem Fall mit 5×5 Zellen, gelegt. Das grosse Gitternetz steht für den Absendeort. Innerhalb jeder grossen Gitterzelle wird das gesamte Gitternetz nochmals abgebildet, allerdings in verkleinerter Form. Das kleine Gitternetz in jeder grossen Zelle steht für den Empfangsort. In den grossen Zellen lässt sich somit ablesen, wie viele Briefe aus Orten in dieser Zelle versandt wurden. Anhand der kleinen Zellen sehen wir, wohin diese Briefe verschickt wurden. In unserem Fall haben wir alle Briefe gemappt, dann die Anzahl Briefe pro Zelle gezählt und die Zellen entsprechend der Anzahl eingefärbt.

Die Origin Destination Maps liessen sich mit zusätzlichen Briefeditionsdaten erweitern. Eine weitere Möglichkeit wäre, pro Lebensabschnitt von Lavater eine Karte zu erstellen und die einzelnen Karten hinsichtlich ihrer räumlichen Muster miteinander zu vergleichen.

Für die Briefwechseledition JCLB eröffneten diese geographischen Darstellungen neue Perspektiven auf die Visualisierung von Daten, insbesondere in den Bereichen von Lavaters Reisetätigkeit, jedoch auch bezüglich Dichte seiner Briefwechsel und Kontrolle gesetzter Metadaten. Die Visualisierungsvorschläge und Karten wurden am Workshop «Zusammenführen – Vernetzen – Analysieren: Innovative Nachnutzung von digitalen Editionsdaten», den das ZDE und die Edition Johann Caspar Lavater am 30. Januar 2025 organisiert haben, gezeigt. Der Workshopbericht in Videoform erscheint demnächst auf der Website des Zentrums Digitale Editionen (ZDE).

**Lavater war nach Abschluss seines Theologiestudiums Exspektant, d.h. Anwärter, auf ein Pfarramt. Um sich auf seine zukünftige Tätigkeit vorzubereiten, reiste er 1763/64 zu dem bekannten Theologen Johann Joachim Spalding nach Deutschland. Auf dieser sogenannten Exspektantenreise traf er sich mit möglichst vielen bekannten Personen.

Quellen

lavater.uni-trier.de (Briefdaten)

Schiedt, H.-U. (2008). Reisezeiten im 19. Jahrhundert. Wege und Geschichte, 2, 4–10.

Wood, J., Dykes, J., & Slingsby, A. (2010). Visualisation of Origins, Destinations and Flows with OD Maps. The Cartographic Journal, 47(2), 117–129. https://doi.org/10.1179/000870410X12658023467367